Site Search

Search within product

第652号 2013(H25) .08発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成25年8月

本号の内容

§鳥取県におけるハトムギ有望品種「あきしずく」および「とりいずみ」の選定と肥培管理法

鳥取県農林総合研究所農業試験場

主任研究員 高木 瑞記麿

§施設ニガウリにおける被覆肥料を用いた畦連続栽培の試み

Kagoshima Agricultural Development Center

研究専門員 長友 誠

鳥取県におけるハトムギ有望品種「あきしずく」

および「とりいずみ」の選定と肥培管理法

鳥取県農林総合研究所農業試験場

主任研究員 高木 瑞記麿

Introduction

ハトムギは中国南部からインドシナ地域を原産とするイネ科の穀物である。その種子はヨクイニンと呼ばれ,滋養作用や美容に役立つとされ,古くから漢方素材として利用されてきた。

本県においても,昭和50年代のハトムギ栽培ブームの時期には水田への移植方式により作付されていたが,その後は栽培が途絶えていた。

近年は,健康と食の安全に対する意識の高まりから国内産ハトムギの需要が増加し,実需者からの働きかけにより平成19年から鳥取県東部を中心に直播によるハトムギ生産が再開された。

作付面積は平成19年の3.6haから平成24年には全国5位に相当する22haに拡大している。

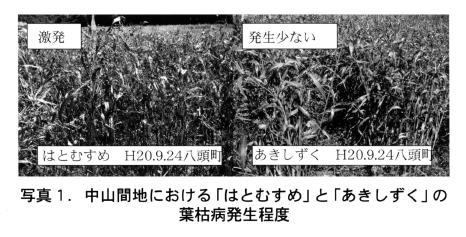

平成19年頃の現場が抱えていた課題には,主要品種である「はとむすめ」は葉枯病に弱く,極長稈で倒伏しやすく,着粒層が広いためコンパイン収穫適性に劣っていたこと,施肥回数および施肥量とも水稲作と比べ倍近いという多労感から,施肥量削減による低収量ほ場が散見されるようになったことがあげられる。

そこで,鳥取県に適したハトムギ品種の選定と窒素肥料の基肥一発体系を中心とした肥培管理法について検討を行った。

2. Testing Method

(1)品種選定試験

平成20,21年に「はとむすめ」を比較品種とし,「あきしずく」および「とりいずみ」等全6品種系統を供試し,農業試験場内の細粒灰色低地土の水田において,条間75cm株間15cmで,5月中旬に点播した。施肥法は過去の本県のハトムギ栽培基準に準じた分施方式とした。分施の施用時期と窒素施肥量は,基肥,伸長期,出穂期,登熟初期にそれぞれ3.6,1.6,6.4,1.6kg/10aとした。リン酸は基肥時に12.4kg/10a施用した。加里は,基肥,伸長期,出穂期,登熟初期にそれぞれ4.2,2.0,8.0,2.0kg/10a施用した。

さらに作期適応性について,県東部現地ほ場において,平成21年に「あきしずく」および「とりいずみ」を供試し,窒素施肥はリニア140タイプを用い窒素量16.5kg/10a,リン酸および加里は基肥全量施用でそれぞれ12.4kg,16.2kg/10a施用し,5月23日および6月13日播種の2作期について検討を行った。

(2)肥培管理試験

肥培管理試験では,分施方式を基準とし,登熟後期まで葉色を維持させるためリニア140タイプ(LPコート140)およびシグモイド120タイプ(LPコートS120)を用いて検討を行った。

総窒素施用量は,平成21年は分施およびリニア140タイプは13.2kg/10a,シグモイド120タイプは溶出抑制期間を勘案し分施の伸長期以降と同量の9.6kg/10aとした。平成22年は分施およびシグモイド120タイプは前年と同量としたが,リニア140タイプは13.2kg,16.5kg,19.8kg/10aの3水準で施用した。

リン酸はいずれの処理区も基肥時に12.4kg/10a施用した。加里はいずれの処理区も総量は同ーとし,リニア140タイプ,シグモイド120タイプにおいては基肥時に16.2kg/10a施用した。

リニア140タイプおよびシグモイド120タイプの窒素吸収特性については「あきしずく」および「はとむすめ」を供試し,リニア140タイプの施肥量の検討については「あきしずく」「とりいずみ」を供試した。

Results and Discussion

(1)鳥取県に適したハトムギ品種の選定

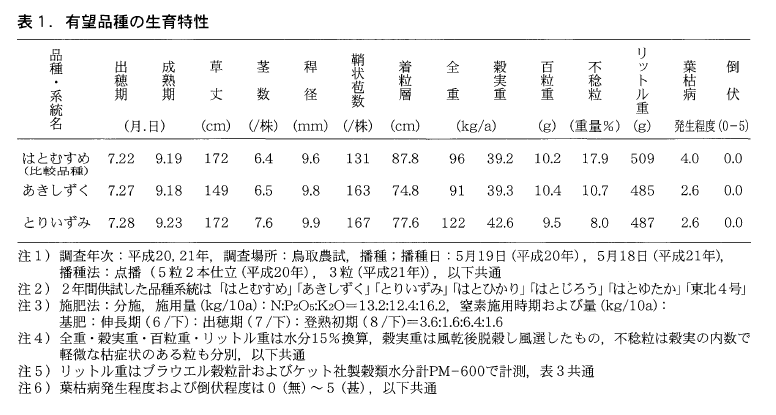

「あきしずく」は「はとむすめ」に比べて出穂期は5日遅いが成熟期が1日早く登熟日数は53日と6日短く,収量並で容積重はやや劣るが,着粒層は狭く葉枯病強で不稔粒が少なかった。

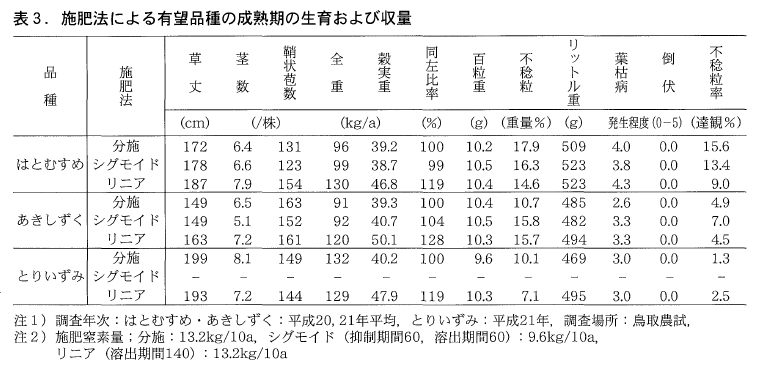

「とりいずみ」は「はとむすめ」に比べて出穂期は6日,成熟期は4日遅く,登熟期間は2日短く,草丈は同程度で小粒で容積重はやや劣るが,着粒層は狭く茎数,鞘状苞数が多く,多収,葉枯病強で不稔粒は極少であった(表1,2)。

以上により,鳥取県に適した品種として,着粒層はいずれも狭く早熟,短稈で葉枯病に強い「あきしずく」,晩熟,やや長稈,多収で葉枯病に強い「とりいずみ」を選定した。

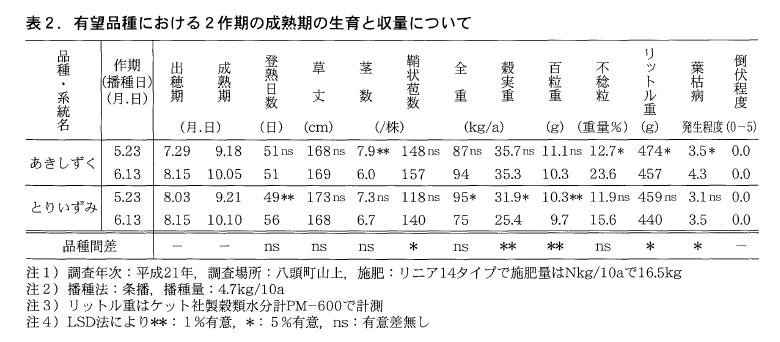

(2)有望2品種の播種時期

「あきしずく」は晩播による登熟日数の遅延は見られず,不稔粒および葉枯病発生程度は増加し茎数,容積重は低下したものの鞘状苞数,百粒重は同程度で穀実重も同等であった(表2)。

「とりいずみ」は晩播により登熟日数は7日遅延し,茎数,鞘状苞数,容積重は同程度で不稔粒の増加も見られなかったものの百粒重の低下により穀実重が低下した(表2)。

以上により,「あきしずく」は6月第3半旬までの播種が可能であるが,晩播により葉枯病がやや多くなり,不稔粒が増加する傾向であった。

一方「とりいずみ」は6月第3半旬播きにおいて小粒化により低収となるため5月下旬までの播種が適当と考えられた。

(3)窒素施肥法

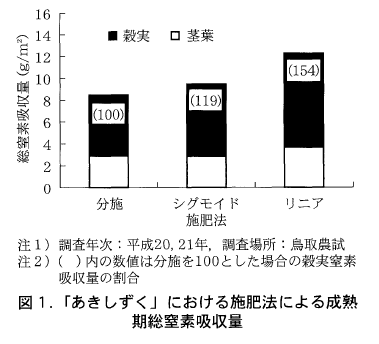

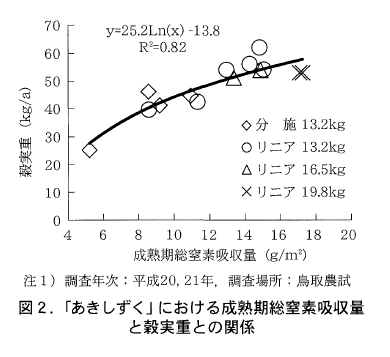

「あきしずく」の成熟期の穀実窒素吸収量は分施に比較してシグモイド120タイプで19%,リニア140タイプで54%増加した(図1)。

リニア140タイプを用いた「あきしずく」および「はとむすめ」の穀実重は多収となったが,シグモイド120タイプを用いた場合は分施とほぼ同等の穀実重であった。葉枯病や不稔粒は施肥法によらず同等であったが,シグモイド120タイプは初期生育が劣り収量性も分施と同等であったため,穀実窒素吸収量が多く多収傾向を示したリニア140タイプが有効と考えた。

リニア140タイプを用いた「あきしずく」においては,鞘状苞数,百粒重は分施と同程度であったが,容積重の増加により穀実重は50.1kg/aと分施に比べて28%増となり,「とりいずみ」においては百粒重および容積重の増加により穀実重は47.9kg/aと19%の増収を示した(表3)。

さらにリニア140タイプの10a当たり施肥窒素量は,増施した19.8kgで穀実重が停滞していることから,13.2~16.5kgを用いることが適当と考えられた(図2)。

以上より,窒素施肥法は,リニア140タイプを全量基肥施用することにより,成熟期の窒素吸収量および穀実吸収割合が高く,分施と比べて穀実重が向上した。

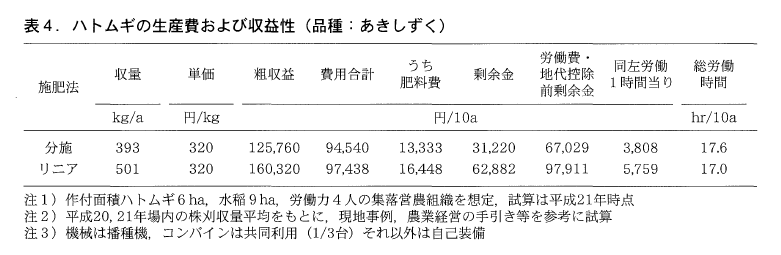

(4)収益性

経済性評価については,リニア140タイプは,分施と比べて,肥料費は約23%上昇するが,増収による粗収益の増加により,剰余金は10a当たり約32千円上回り収益性は高いと考えられた(表4)。

Summary

鳥取県に適するハトムギ品種として,「はとむすめ」に比べて短強稈で着粒層が狭く葉枯病に強い「あきしずく」および「とりいずみ」を選定した。窒素施肥法はリニア140タイプを10a当たり13.2kg用いた全量基肥施用は分施体系と同等以上の収量となり,収益向上を図ることができる。

5.技術適用にあたっての留意点

(1)初期生育の確保,作付ほ場の拡大および作業性から,栽植方式は転換畑の直播が実用的であり,播種後1月程度は乾田,その後は収量確保のため1週間に1回程度畝間に充分潅水することが望ましい。

(2)本技術は標高110mまでのほ場における「あきしずく」および「とりいずみ」の栽培に適用できる。

(3)晩播においては「あきしずくJを用い,やむを得ず連作を行う場合は葉枯病に極めて強い「とりいずみ」を作付する等の利用が可能である。

(4)加里の無施用は平成21年の試験では収量の低下は見られなかったため(データ省略),加里施肥は省略できる可能性があるが,連年加里無施用については今後検討していく必要がある。

(5)詳細は当場HP掲載の「鳥取県ハトムギ栽培マニュアル」を参考にされたい。

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?memuid=47767

6.参考文献

●鳥取県農林総合研究所農業試験場2009年度成果

ハトムギ有望品種「あきしずく」および「とりいずみ」の選定と栽培法

●日本作物学会中国支部研究集録(51),7-8,2010-08

施設ニガウリにおける被覆肥料を

用いた畦連続栽培の試み

Kagoshima Agricultural Development Center

研究専門員 長友 誠

Introduction

鹿児島県のニガウリは,奄美諸島から県本土で南北600kmの気候の幅を活かし約129ha栽培されている。今後も生産拡大できる有望品目として期待されているが,最近全国各地で、栽培が広がったことから,既存の普通期栽培(7~9月収穫)体系では収益性が低下している。そのため,市場からの要望が強い抑制作型(10~12月収穫)や半促成作型(4~6月収穫)での生産拡大や生産コスト低減が必要となっている。

これら連続する2つの作型において規模を拡大し生産性を向上させるためには省力化が不可欠であるとして,これまで整枝誘引法や畦を連続的に利用する栽培が検討されている。とりわけ前作の畦をそのまま次作で利用する畦連続栽培法は作業時間の短縮による軽作業化とコスト低減が期待できる栽培と考えられる。

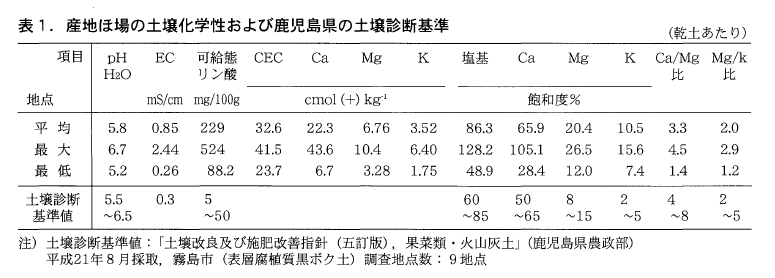

一方,本県におけるニガウリ栽培ほ場の地力実態をみると,土壌化学性のうち土壌pHは県土壌診断基準の適正範囲内であるが,可給態リン酸,交換性カリは県診断基準値を明らかに上回っている(表1)。このことは,施設ニガウリ産地において投入養分量と養分吸収量のアンバランスが生じていることを示している。特に問題とされるのは,交換性カリ,可給態リン酸の集積がみられるほ場において,養分収支を考慮しない有機物,化学肥料を連用していくと,塩類集積がますます進行するだけでなく,これに伴う生育不良の発生や収量低下および環境負荷の増大が懸念される点である。

そこで,施設ニガウリの2つの作型が連続する栽培体系において施肥リン酸,カリを集積させずに畦連続栽培に対応した施肥法について検討した。1つは畦連続条件下における被覆尿素を用いた植穴施肥である。もう1つは,植穴施肥において肥料やけ防止のため,植穴への肥料投入量を減らす目的で家畜ふん堆肥をリン酸,カリの供給源に切り替える施肥法である。具体的には,半促成作型に必要なリン酸及びカリ養分量を抑制作型で施肥し,後作では被覆尿素等のみを植穴施肥し肥料投入量を減らす方法である。ここでは,施設ニガウリの連続する作型,すなわち抑制作型と半促成作型について作型毎の収量レベルに応じた適正な施肥法を明らかにするとともに, これらを組み合わせた畦連続栽培に合致する施肥体系について検討した結果を報告する。

2. Testing Method

試験は,鹿児島県農業開発総合センター内無加温ハウス(表層多腐植質黒ボク土造成層)において,供試品種として鹿児島県育成品種「か交5号」(台木は「新土佐」)を用いて実施した。栽培は,9月上旬~12月下旬の抑制作型と2月下旬~6月下旬の半促成作型で,栽植方式は畦幅150cm,株間120cm(556株/10a)の子づる4本仕立てで行った。

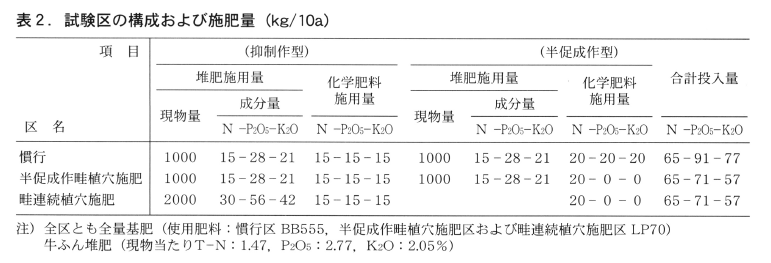

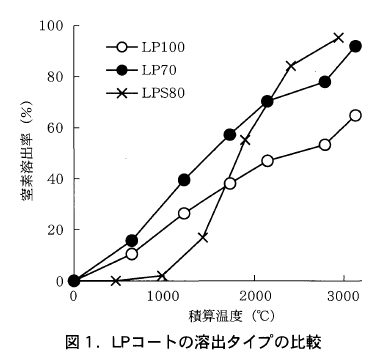

まず,ニガウリの窒素吸収パターンとそれに合致する被覆尿素(LPコート)の溶出タイプについて検討した。窒素吸収パターンは,抑制作型における慣行施肥量のN:P2O5:K2O=15:15:15kg/10a,半促成作型ではN:P2O5:K2O=20:20:20kg/10aの条件下において平成19~22 年の4カ年調査した。LPコートの窒素溶出パターンは,LPコート約2gを不織布袋に入れ,畦のマルチ内深さ10cm位置に埋設し,定期的に回収した各試料を定量し溶出量を算出した。また,ニガウリによる窒素吸収パターンは,平成19~20年に定期的に株を抜き取り,窒素吸収量を測定した。

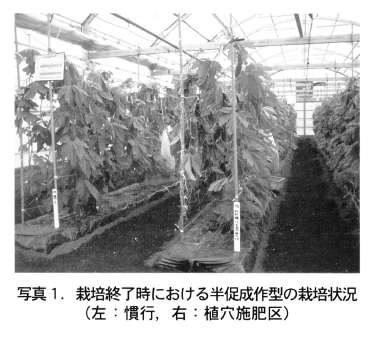

畦連続栽培における施肥法については表2に示した試験設計に基づき平成23~24年に調査した。慣行区は,抑制作型で牛ふん堆肥を1t/10a,化学肥料をN:P2O5:K2O=15:15:15kg/10a施用し,半促成作型では,牛ふん堆肥を1t/10a,化学肥料をN:P2O5:K2O=20:20:20kg/10a施用して,新たに作畦した。半促成作畦植穴施肥区は,抑制作型で牛ふん堆肥を1t/10a,化学肥料をN:P2O5:K2O=15:15:15kg/10a施用し,半促成作型では牛ふん堆肥を1t/10a施用後,作畦しLP70を用いて植穴施肥(窒素のみ20kg/10a)した。畦連続植穴施肥区は抑制作型で牛ふん堆肥を2t/10a,化学肥料をN:P2O5:K2O=15:15:15kg/10a施用し,半促成作型では,抑制作型の畦をそのまま連続利用してLP70を植穴施肥(窒素のみ20kg/10a)した。

3. test results

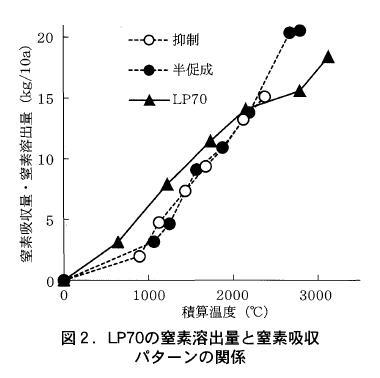

1)窒素吸収パターンとLPコートの窒素溶出

図1にLPコートの溶出タイプの比較,図2にLP70の窒素溶出量と窒素吸収パターンの関係を示す。半促成作型と抑制作型の窒素吸収量は,収量レベルが異なるため最終の窒素吸収量に違いが見られたが,ハウス内気温の積算温度に対する窒素吸収量の推移は2の作型でかなりよく一致することが認められた。さらに,ニガウリ栽培は施設でも無加温栽培が多いため積算温度から窒素吸収パターンを推測できると考えられた。

これらの結果を基に,半促成作型の窒素吸収パターンに近いLPコートの窒素溶出量をハウス内積算温度を使ってシミュレーションした。その結果,シグモイド型LPS80タイプの溶出パターンは窒素吸収パターンに比べ初期の溶出量が少なく,リニア型LP100タイプでは溶出が遅く半促成作型のニガウリ栽培には不適と考えられた。これに対してリニア型LP70タイプの窒素溶出パターンは,半促成作型の窒素吸収パターンと概ね合致したため, このタイプを植穴施肥の栽培試験に供試することとした。

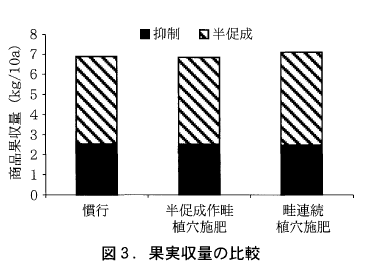

2)畦連続栽培条件下における植穴施肥の収量と作業時間

図3に果実収量の比較を示す。抑制作型では,牛ふん堆肥施用量の違いが生育および収量に及ぼす影響はみられなかった。半促成作型における半促成作畦植穴施肥区および畦連続植穴施肥区の果実収量はいずれも同等であった。施肥および定植作業に要する作業時間を調査した結果,畦連続植穴施肥区の作業時間は堆肥および、肥料散布,耕転の作業時間を省略できるため,慣行施肥の2割程度となり大幅な省力化が図られることが明らかになった。

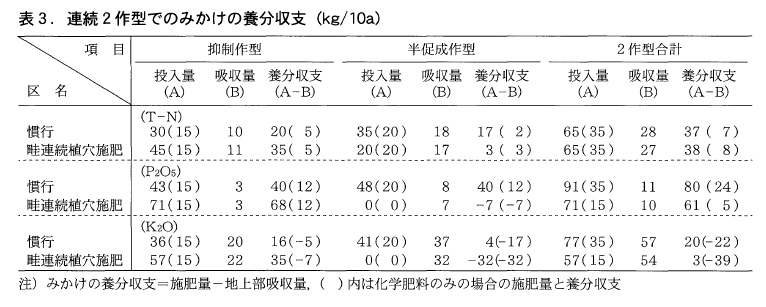

3)養分収支

表3に2作連続栽培におけるみかけの養分収支を示す。投入量は牛ふん堆肥と化学肥料の合計に相当する。窒素およびリン酸は,化学肥料からの供給量で必要な吸収量を賄うことができた。しかし,カリは全区とも午ふん堆肥を2作型合計で2t/10a施用したが,化学肥料だけでは不足した。

2作合計の窒素収支をみると,堆肥+化学肥料では37~38kg/10a,化学肥料のみでは7~8kg/10aとなった。リン酸についてみると2作型合計の吸収量が10~11kg/10aと窒素やカリに比べ少なく,リン酸収支は61~80kg/10aと多かった。畦連続植穴施肥区はリン酸投入量が少ないため,慣行区に比べリン酸収支は少なくなった。堆肥+化学肥料のカリ収支では,慣行区で20kg/10a,畦連続植穴施肥区で3kg/10aとなり,カリ投入量が少ない畦連続植穴施肥区のカリ収支は慣行区に比べ少なかった。窒素とリン酸は化学肥料のみでプラスの収支となるが,カリ収支は化学肥料だけでは全区ともマイナスとなり,堆肥施用がなければ土壌養分は徐々に消耗していくと考えられた。

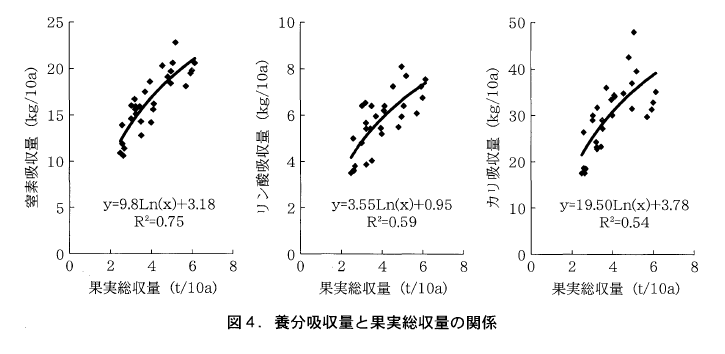

4)果実収量と養分吸収量の関係

ニガウリには促成,半促成,抑制等の作型があり,収量レベルは大きく異なる。そのために生産地の収量レベルに応じた施肥基準の設定が土壌養分の過剰蓄積回避にとって重要である。図4に養分吸収量と収量の関係を示す。果実総収量と養分吸収量との間には相関関係がある。この関係から目標収量での養分吸収量を推定すると,抑制作型で目標収量3t/10aの場合,窒素が14kg/10a(以下/10a略),リン酸が5kg,カリが25kgである。半促成作型で目標収量6tの場合,窒素が21kg,リン酸が7kg,カリが39kgであり,窒素およびカリ吸収量に比ペリン酸吸収量は少ない。慣行栽培における化学肥料のリン酸施肥量は,半促成作型で目標収量確保のためのリン酸吸収量の3倍近くあり,栽培終了時の残存養分が多い。堆肥からのリン酸投入量まで含めて計算するとさらに残存量が多くなる。カリについては,化学肥料だけでは養分収支がマイナスになるため堆肥を施用しなければ地力を消耗することになる。牛ふん堆肥のみでカリ吸収相当量を施用すると仮定した場合の堆肥施用量は,半促成作型で2t/10a程度,抑制作型1~1.5t/10aが必要となると考えられる。

施設ニガウリの栽培においては,降雨量の多い梅雨時期に被覆ビニールが除去されることはないので,養分を極力残存させないことが肝要である。地力を維持しながら栽培を行っていくためには,牛ふん堆肥等の施用は不可欠であるが,堆肥施用量が多すぎると養分残存量が多くなる。作型や収量レベルに応じた養分吸収量を把握し,それに応じて堆肥施用量を変えていく必要がある。

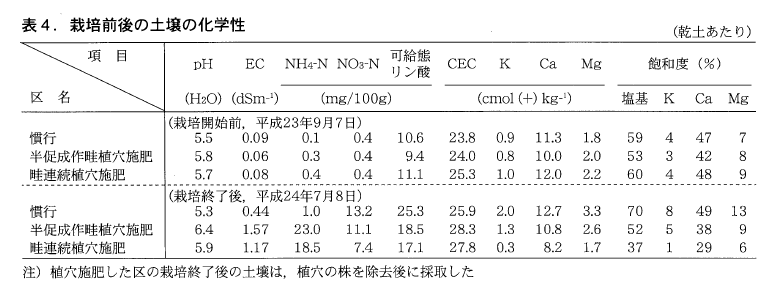

5)土壌環境への影響

表4に栽培前後の土壌化学性を示す。栽培開始前に比べ慣行区の交換性カリ含量は増加したが,畦連続植穴施肥区における交換性カリ含量の増加はなかった。可給態リン酸含量は全区とも栽培開始前に比べ増加し,畦連続植穴施肥区の可給態リン酸含量の増加は慣行区に比べ少なかった。栽培終了後における畦連続植穴施肥区の可給態リン酸および交換性カリ含量は,慣行区に比べ低かった。これは,畦連続植穴施肥区が半促成作型においてリン酸およびカリ養分を無施用であったためであると考えられる。

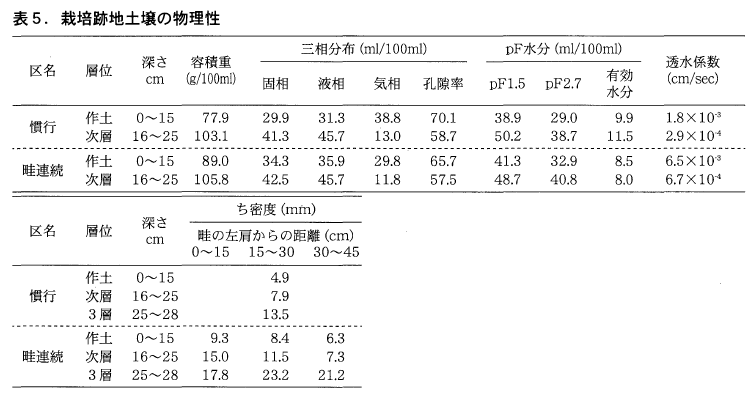

表5に栽培跡地土壌の物理性を示す。畦連続区の作土の固相率は慣行区に比べて高く,孔隙率は低かった。畦連続区における畦内のち密度については,畦の左肩から30~45cmの定植位置から離れるにしたがってち密度が高くなる傾向であった。また,両区とも下層になるに伴いち密度が高くなり,各層位とも畦連続区のち密度は慣行区に比べ高かった。畦連続区の畦中央部(畦の左肩から15~30cm)の3層目のち密度が最も高かったが,定植位置(畦の左肩から30~45cm)直下の3層目のち密度は畦中央部の3層目に比べて低く,畦内でち密度の分布にムラがあることが伺われた。

Summary

施設ニガウリの2つの作型が連続する栽培体系において,リン酸,カリを集積させない畦連続栽培に合った施肥法を確立することを目的として,作型毎の収量レベルに応じた効果的な施肥法を明らかにするとともに,これに植穴施肥と牛ふん堆肥のリン酸およびカリ養分を有効利用する施肥を組み合わせた施肥体系について検討した。

まず,ハウス内気温の積算温度によりニガウリの抑制作型と半促成作型の2つの作型の窒素吸収パターンが一致することが示され,半促成作型の窒素吸収パターンに近い窒素溶出パターンの被覆尿素としてLP70を選択した。次に,半促成作型の畦連続栽培において,LP70を用いた植穴施肥区は慣行区と同等の果実収量を得ることができ,植穴施肥における被覆尿素の有効性が認められた。また,跡地土壌の無機態窒素残存量から減肥の可能性が考えられた。牛ふん堆肥のリン酸およびカリ養分を利用する施肥体系についても有効性が認められ,この体系は慣行のニガウリ栽培における養分集積回避対策としても利用できると考えられた。

しかし,畦連続栽培の問題点も浮き彫りにされた。すなわち,前年度の畦連続利用で植穴施肥した区では20%程度の減収が認められた。これは,畦連続栽培では畦内の物理性が悪化しているため生育初期の根域が広がりにくく畦内の土壌水分のムラが生じ減収を引き起こしやすいと推察される。これを軽減するために1回のかん水量を前年の1.5倍に増やして栽培管理することで畦内に十分水が行き渡り根域が広がるため,安定した収量が得られることが実証された。

以上のことから,ニガウリ栽培において省力化を図り規模拡大が可能な技術として植穴施肥と畦連続栽培を組合わせた栽培技術の導入効果は大きいと考えられる。実際,本研究においては,畦連続栽培に植穴施肥を組合わせることによって,施設ニガウリの2つの連続した作型において安定した収量が得られる上に,作業時間の短縮が図られることが確認されている。

今後の課題としては,畦連続栽培は通常の作畦した場合の土壌条件とは異なるため,土壌消毒の方法や水分管理等の留意事項を品目ごとに整理する必要がある。また,ニガウリの畦連続栽培ではセンチュウ対策についても検討する必要がある。これについてはキュウリ跡の畦連続利用でのニガウリ栽培の現地事例もあり他作物との組合わせなど作付体系を考慮しながら検討していく必要がある。